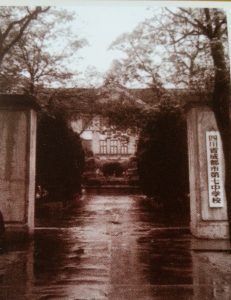

细细数来,最后一次迈出成都七中面向红星路的校门已是近三十六年前的事,自从拿到高考成绩单,便生生断了再次迈进那所学校的念头,毕竟,再往前推三十二年,曾迈出同一个校门的父亲不止一次说过,成都七中就是一所学校,高考是你与七中缘分的终点,一起成长的同学即将天各一方,曾经熟悉的老师、教室、操场、宿舍、食堂,都将随着高考的落幕,填充别人的中学时光,与你再无干系。

细细数来,最后一次迈出成都七中面向红星路的校门已是近三十六年前的事,自从拿到高考成绩单,便生生断了再次迈进那所学校的念头,毕竟,再往前推三十二年,曾迈出同一个校门的父亲不止一次说过,成都七中就是一所学校,高考是你与七中缘分的终点,一起成长的同学即将天各一方,曾经熟悉的老师、教室、操场、宿舍、食堂,都将随着高考的落幕,填充别人的中学时光,与你再无干系。

一别二十余载,2024年底回国探亲待在成都的时间最长,近四个月的光景,除了家人的陪伴,便是七中老友一次次的同学聚会,一次次青葱岁月里无尽欢乐的重温,返加前夜,我问来践行的同学,七中是什么?大家一脸懵,不就是一所学校么?从十一二三到十七八九,我们在磨子桥的校园里度过无忧无虑的六年光阴,在那里相识、学习、游戏、成长,多么美好的年少时光;还能是什么?在座的都是1983年秋入读成都七中的同班同学,从1983到1989,童年迈向青年的六年时光全在成都七中度过,当人生际遇并不如当年入学报到时幻想的一片坦途,当成都七中的毕业证无法为日后跌宕起伏的人生挡风遮雨,为什么三十六年过去,当我们聊起那六年间在成都七中的种种趣事,聊起对母校的情感,依然历久弥新?难道真如先父所言,“那是你人生中最纯洁宝贵的友谊,因为没有利益的瓜葛,所以值得一生珍惜。”珍惜是一定的,每所中学校园里的情谊都没有利益瓜葛,为什么那些与成都七中有关的日子依旧鲜活如昨?成都七中的优势是什么?升学率?精英感?人脉资源?

“有没有觉得上世纪八十年代我们就读的成都七中是一种文化。”我慢慢地将自己的思考道来,“无论是学霸还是学渣,无论是学生干部还是普通同学,无论是乖乖女还是费头子,我们就读的七中除了考试和排名的压力,其他时间总是阳光灿烂。”大家陷入沉思,不由自主地颔首。

许是家里两代七中人,两代人的七中岁月分别跨越成都解放初期欣欣向荣的上世纪五十年代和拨乱反正后充满希望的八十年代,对成都七中的思考多少有些纵深。如今人生过半,当个人的经历从工地到上海,再到定居海外,每次细想起和母校有关的点点滴滴,愈发觉得自己和父亲就读的成都七中不只是“一所学校”,一所以升学率傲视群雄的行业精英;无论是先父手里那张五十年代后期的毕业证,还是我手里八十年代最后一张成都七中高中毕业证,成都七中在我们父女俩人生中的印记不可小觑,她的文化内核是尊重差异,是平等自由,是为社会培育勇于背负时代使命的人才,力争上游,奋勇拼搏,永不言弃。

父亲在世时曾不止一次地讲过一段成县中(后来的成都七中)的往事,那是在“反饥饿、反内战、反迫害”的年代,成县中的同学以罢课游行的方式响应时代的号召,遭当时的军警包围学校,滞留学校的同学不得出,返校的同学不得入,为了让全社会对当局镇压学生的暴行有所耳闻,校内的同学站在围墙上用英文和围墙外的同学交流,及时地把消息传递出去,引来社会各阶层的广泛支持,等到包围学校的警察反应过来,只能惊慌失措地冲围墙内外的学生狂吼“不准说洋文,不准说洋文……”每每讲到当时警察的狼狈,父亲脸上总是带着骄傲的笑容,成县中(成都七中),多少往事不如烟。

我就读成都七中的上世纪八十年代,是“学好数理化,走遍天下都不怕”的千军万马挤高考独木桥的时代,升学和就业是卡在几乎每个家庭咽喉上的大手,考上大学,意味着安稳的人生,全民所有制,干部指标,铁饭碗;一旦高考落榜,就业、成家、福利分房、公费医疗……一次考试的失败注定人生渺茫。在那个“考考考,老师的法宝;分分分,学生的命根”的年代,成都七中以其傲人的升学率成为每个家长心中的定心丸,但就在我们刚进七中不久的第一次年级会上,当时的教导处主任佘万福老师就曾用“不要以为进了七中就进了保险箱”的话将这群十一二三的少年心中飘在云端的人生坦途愣生生拉到地上。接下来的日子,考试,名次,总似一把利刃,隐隐地悬在每个人的心头。彼时的中国大地,到处是充满希望的田野,以成都七中的文化传统,利刃归利刃,机遇和梦想从不缺席。每年秋季开学不久,就是排球活动月,大小操场里无论有没有拉起球网,到处是练习发球、传递、扣杀的飒爽英姿;接下来的文体活动精彩纷呈,一二九合唱节的日程让每个班级从十一月中就得选定参赛曲目,进入紧锣密鼓的排练,无论是初中每年级四个班,还是高中每年级六个班,唯有年级前两名才能进入全校总决赛;入冬后的中长跑,女生八百米,男生一千米,先是在每周三、周六的锻炼课热身,接着就是一年一度的比拼;至于班级间的拔河比赛,至今仍记得初中时的班主任张锦老师瘦弱的身体里爆发出的巨大能量,为我们班一众“大力士”呐喊助威的情形;高一时紧跟时代风潮的辩论赛,从小组到班级辩手的选拔和对抗;加上春季开学后的校运会、艺术节、各式各样的征文征稿、竞赛、比拼,与位于美国华盛顿州的姊妹中学间教师互换与学生互访……就读成都七中,只要你有才华,不管是从小学带来的特长,还是被敏感自卑的性格掩盖着的潜质,总能被班主任和科任老师的慧眼发掘,被他们的拳拳爱心鼓励着、支撑着你去抓住每一个让自己发光的机会;即使那些对聚光灯和观众的关注难免羞怯的同学, 也能在一次次以班级为单位的竞赛比拼中分享胜利的喜悦;在成都七中,机会是平等的,荣誉是集体的,快乐是大家的,无论老师还是学生,没有人会心安理得地把班级的荣耀和个人的特长画等号。迈出七中的校门后虽然也有团队的概念,却再无成都七中特色的团队凝聚力,那力量不知不觉间早已渗透进每个小组,每个班,每个年级。

我就读成都七中的上世纪八十年代,是“学好数理化,走遍天下都不怕”的千军万马挤高考独木桥的时代,升学和就业是卡在几乎每个家庭咽喉上的大手,考上大学,意味着安稳的人生,全民所有制,干部指标,铁饭碗;一旦高考落榜,就业、成家、福利分房、公费医疗……一次考试的失败注定人生渺茫。在那个“考考考,老师的法宝;分分分,学生的命根”的年代,成都七中以其傲人的升学率成为每个家长心中的定心丸,但就在我们刚进七中不久的第一次年级会上,当时的教导处主任佘万福老师就曾用“不要以为进了七中就进了保险箱”的话将这群十一二三的少年心中飘在云端的人生坦途愣生生拉到地上。接下来的日子,考试,名次,总似一把利刃,隐隐地悬在每个人的心头。彼时的中国大地,到处是充满希望的田野,以成都七中的文化传统,利刃归利刃,机遇和梦想从不缺席。每年秋季开学不久,就是排球活动月,大小操场里无论有没有拉起球网,到处是练习发球、传递、扣杀的飒爽英姿;接下来的文体活动精彩纷呈,一二九合唱节的日程让每个班级从十一月中就得选定参赛曲目,进入紧锣密鼓的排练,无论是初中每年级四个班,还是高中每年级六个班,唯有年级前两名才能进入全校总决赛;入冬后的中长跑,女生八百米,男生一千米,先是在每周三、周六的锻炼课热身,接着就是一年一度的比拼;至于班级间的拔河比赛,至今仍记得初中时的班主任张锦老师瘦弱的身体里爆发出的巨大能量,为我们班一众“大力士”呐喊助威的情形;高一时紧跟时代风潮的辩论赛,从小组到班级辩手的选拔和对抗;加上春季开学后的校运会、艺术节、各式各样的征文征稿、竞赛、比拼,与位于美国华盛顿州的姊妹中学间教师互换与学生互访……就读成都七中,只要你有才华,不管是从小学带来的特长,还是被敏感自卑的性格掩盖着的潜质,总能被班主任和科任老师的慧眼发掘,被他们的拳拳爱心鼓励着、支撑着你去抓住每一个让自己发光的机会;即使那些对聚光灯和观众的关注难免羞怯的同学, 也能在一次次以班级为单位的竞赛比拼中分享胜利的喜悦;在成都七中,机会是平等的,荣誉是集体的,快乐是大家的,无论老师还是学生,没有人会心安理得地把班级的荣耀和个人的特长画等号。迈出七中的校门后虽然也有团队的概念,却再无成都七中特色的团队凝聚力,那力量不知不觉间早已渗透进每个小组,每个班,每个年级。

因为差异被尊重,潜能被发掘,无论成绩好坏,成都七中的学生身上都会有种与同龄人截然不同的自信,一种紧跟时代脚步的敏锐触觉,一种充满勃勃生机的使命感。同样是被高考画出人生分界线的命运走向,成都七中从来就不是象牙塔,班级订阅的《中国青年报》上的热点话题总会被拿来班会课上进行小组讨论,至今仍记得那个关于“大学生舍身救农民值得吗”的话题在我们小组引发的激辩,七个十三四岁的少年,关于生命的价值该如何定义、值得的标准是什么,四十五分钟的班会课将思考拓展到更多层面,而班主任张锦老师只是从不同的角度观察每个组认真探讨的状态,到班会课结束也不给出答案……更多的话题,更广泛的思考维度,班会课上没有被打压的观点,也没有正确答案。日后琢磨起来才惊觉,原来那些紧扣时代脉搏的话题被拿出来讨论,是为了让我们的目光不只被书本和考试套牢,更重要的是为了让我们年少的思维通过集思广益的方式拓展到更多的层面,仅仅七个人的小组,同一个话题都有三五个不同维度的思考,五十六个同学的班级,两三百人的年级,又会有多少不同答案?六年间反复训练,我们早已习惯了视野不仅仅局限于个人的认知,尊重不同维度观点的存在已经深深地印在我们的思维习惯中。

践行宴上,高中最后两年坐在我前面的秋子兄对高考落榜的事仍不能释怀,戏称自己是七中的败类。做了六年费头子(调皮捣蛋鬼)的彬哥打断他,类就不必了,败家子倒是真的。我会心一笑,暗竖大指。六年七中,如果跟随世俗的眼光用一纸高考成绩单来衡量那两千九百多个日日夜夜,真真浪费了时光,也辜负了七中百年传承的文化内核。成都七中的文化,是一种精英文化,虽然顺应社会现实用升学率做标准,但读过七中的人无不从这种文化中有所受益,无论是个性差异被尊重,还是思维方式被拓展,每一天的七中人生都不是为了最后的那一场高考而准备的。成都七中培养的,是真正对社会有用的人,是能顺应和肩负时代使命的人,“有用”在成都七中的文化释义中,不仅仅局限于安稳的工作和生活。好工作,高收入、安稳的生活固然能降低生存压力,但成都七中毕业的人,即使在安逸闲适的成都渡过全部人生,格局仍然是生活,而绝非生存。生活带给我们的是无尽的机遇与挑战,生存不过是被世俗的标准拉入尘埃。走出成都七中校园的人,无论手里有没有那张大学录取通知书,生活是掌握在自己手里的,人生岂需世俗的成败来衡量?

唯有读懂成都七中百年文化的内核,才能不负七中的六年时光,不负七中的师长,不负七中的文化传承,才能面对自己,坦然,毕业于成都七中,值得骄傲。