仔细算算,如果把在川南工地的十五个月也算上,在四川的日子只差一个月就满十八年,和那些生于斯长于斯考上大学便展翅高飞的同学似乎没太大区别,走出四川也能凭能吃辣的本事给成都人装装门面,虽然功夫远不及本地土生土长的同学。

少小入川,四川话不够地道,吃辣的功力不够深厚,对那片土地的情感自然也有所差异。当同学们把周遭万象的每一次定格都视作根文化的理所当然时,外省来的新移民和这车水马龙的热闹总保持着微妙的距离,虽不至于格格不入,却总是在适应的过程中观察、对比、发现、批评、接受,慢慢养成在地域文化中自由进出的逍遥,哪怕日后隔了山,隔了海,生活在地球的那一边。

成都文化最让我感兴趣的是本地人对吃的执着,绝不将就。将就在四川话里是“凑合”的意思。别看成都人的性格未见得刚烈,对放进嘴里的东西不肯凑合的个性怕是性格刚烈的人不可及的执着。一道菜,白纸黑字的印在菜谱上时这个材料少许,那个材料适量,含糊其辞的字眼里藏着的全是掌勺人的秘笈。川菜百菜百味的调和,哪一道不讲究原材料的精准配比?酸和辣的比例如何调出味中有鱼而盘中无鱼的鱼香味道来,就得反反复复地尝试无数遍才能拿捏个八九不离十;至于开水白菜里吊汤的功夫就更令人望而却步。外地人眼中,成都人做菜排场够大,还没起火呢,七个盘子八个碗的架势全是配料,再大的厨房都不够摆,倘做出一桌象样的宴席来,这原料配料的还不得摆到房顶上去?成都人手里,所有的味料调和一定要精准,才不负那些流传多年的盛名,麻婆豆腐里哪怕少了一味料,都只能作家常红烧豆腐端上桌,休想用麻婆的名号糊弄肠胃……在成都,吃是一种文化,其内涵不仅仅在悠久历史的遗韵,味料调和的心思,刀工技法的组合,还在那一道道美食后所透露的本地人对生活的态度 — 严谨却又随性,喜新却不厌旧。拥有这般广博的心胸,认真的态度,随和的个性,川菜才有源源不绝推陈出新的养分,笑傲江湖。

成都文化最让我感兴趣的是本地人对吃的执着,绝不将就。将就在四川话里是“凑合”的意思。别看成都人的性格未见得刚烈,对放进嘴里的东西不肯凑合的个性怕是性格刚烈的人不可及的执着。一道菜,白纸黑字的印在菜谱上时这个材料少许,那个材料适量,含糊其辞的字眼里藏着的全是掌勺人的秘笈。川菜百菜百味的调和,哪一道不讲究原材料的精准配比?酸和辣的比例如何调出味中有鱼而盘中无鱼的鱼香味道来,就得反反复复地尝试无数遍才能拿捏个八九不离十;至于开水白菜里吊汤的功夫就更令人望而却步。外地人眼中,成都人做菜排场够大,还没起火呢,七个盘子八个碗的架势全是配料,再大的厨房都不够摆,倘做出一桌象样的宴席来,这原料配料的还不得摆到房顶上去?成都人手里,所有的味料调和一定要精准,才不负那些流传多年的盛名,麻婆豆腐里哪怕少了一味料,都只能作家常红烧豆腐端上桌,休想用麻婆的名号糊弄肠胃……在成都,吃是一种文化,其内涵不仅仅在悠久历史的遗韵,味料调和的心思,刀工技法的组合,还在那一道道美食后所透露的本地人对生活的态度 — 严谨却又随性,喜新却不厌旧。拥有这般广博的心胸,认真的态度,随和的个性,川菜才有源源不绝推陈出新的养分,笑傲江湖。

迷糊结婚时去成都领证,惊诧于俺娘家人能为了小肥羊的新鲜土豆粉条,竟能在饭桌上钻研做法,吃法,东一句西一句的,占了一顿饭大半的时光。这一日三餐放进嘴里的事,自然是最重要的事,不然聊什么?国家大事不都在新闻联播里,每天二十多分钟除了开会就是视察,还看不够么?就算有荣光地面了圣,也未必真就光宗耀了祖,人家的山珍海味是人家的碗,个人吃的还不是自己屋头这幅麻辣鲜香?别个吃腻了的大鱼大肉又不会分你一筷子,所以说,人家的饭人家关心,自己的碗自己在意,升斗小民,每天在乎的可不就是这柴米油盐的事儿?难不成大家在饭桌上摆些玄龙门阵就能升官发财,或将革命的红旗插遍五湖四海,再插到外太空去?在成都,吃就是一种生活态度,一种爱自己爱家人的态度,肠胃都不能安乐,只怕“天下未乱蜀先乱”的历史又要重演,人民公园里有个清末保路运动的纪念碑,要不是川人的饭碗被戏耍了一盘,何至于引领反帝的浪潮去终结清王朝?不要因为对吃的讲究就认定成都人眼里只有吃,吃在成都是一种脚踏实地的生活方式。外人只道茶铺遍地,麻将声遍野的成都自古是温柔乡,慵懒之地,却不知四川人较真的劲儿都用到一日三餐的饮食里去了,做好饮食,善待自己和家人,就是普通老百姓最关心的事,若自家的饭碗都不能端得安乐,只怕天下就不安乐了。

迷糊结婚时去成都领证,惊诧于俺娘家人能为了小肥羊的新鲜土豆粉条,竟能在饭桌上钻研做法,吃法,东一句西一句的,占了一顿饭大半的时光。这一日三餐放进嘴里的事,自然是最重要的事,不然聊什么?国家大事不都在新闻联播里,每天二十多分钟除了开会就是视察,还看不够么?就算有荣光地面了圣,也未必真就光宗耀了祖,人家的山珍海味是人家的碗,个人吃的还不是自己屋头这幅麻辣鲜香?别个吃腻了的大鱼大肉又不会分你一筷子,所以说,人家的饭人家关心,自己的碗自己在意,升斗小民,每天在乎的可不就是这柴米油盐的事儿?难不成大家在饭桌上摆些玄龙门阵就能升官发财,或将革命的红旗插遍五湖四海,再插到外太空去?在成都,吃就是一种生活态度,一种爱自己爱家人的态度,肠胃都不能安乐,只怕“天下未乱蜀先乱”的历史又要重演,人民公园里有个清末保路运动的纪念碑,要不是川人的饭碗被戏耍了一盘,何至于引领反帝的浪潮去终结清王朝?不要因为对吃的讲究就认定成都人眼里只有吃,吃在成都是一种脚踏实地的生活方式。外人只道茶铺遍地,麻将声遍野的成都自古是温柔乡,慵懒之地,却不知四川人较真的劲儿都用到一日三餐的饮食里去了,做好饮食,善待自己和家人,就是普通老百姓最关心的事,若自家的饭碗都不能端得安乐,只怕天下就不安乐了。

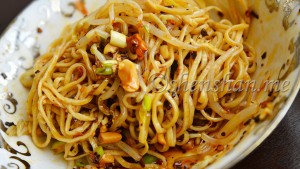

所以成都人走到哪里,最在乎的也是这副肠胃的安乐,大千世界的美食我们见识,真说到服服帖帖的安乐,还是家乡味道的契合。2015的夏天太过炎热,决定做红油凉面。

在成都的一十八年中红油凉面吃过几次,十指伸开都数得过来,不为别的,小时候对外面饮食的辣实在无法接受。父母读大学谈恋爱的年代,张老五的凉粉凉面也算得上是下了馆子,多年后回蓉,土生土长的陕西娃吃不来辣,被舅舅带着去人民南路上离毛主席像左手边不远处的张老五凉粉老店里去见识名小吃的魅力,对着竹制的牌牌研究了了半天,挑来挑去挑了看似不辣的甜水面,一口下去,竟被辣得站在店门口痛哭,对着人流如织的大马路……关于成都的记忆中自然少不了被辣哭的画面,给了张老五,倒也值。

在成都的一十八年中红油凉面吃过几次,十指伸开都数得过来,不为别的,小时候对外面饮食的辣实在无法接受。父母读大学谈恋爱的年代,张老五的凉粉凉面也算得上是下了馆子,多年后回蓉,土生土长的陕西娃吃不来辣,被舅舅带着去人民南路上离毛主席像左手边不远处的张老五凉粉老店里去见识名小吃的魅力,对着竹制的牌牌研究了了半天,挑来挑去挑了看似不辣的甜水面,一口下去,竟被辣得站在店门口痛哭,对着人流如织的大马路……关于成都的记忆中自然少不了被辣哭的画面,给了张老五,倒也值。

离开成都近二十年,再没吃过成都的红油凉面,以舌尖在四川十八年的浸淫,早已变得挑剔。不用绿豆芽的凉面自然算不上成都凉面,面条的口感不是差之千里,就是冷却的方法不对,与其尝试拙劣的模仿,不如自己动手,向张老五的凉面契合,金牛座挑剔的美食煮张,终于亲自出马。

以成都人做饮食不将就的个性,利用多伦多丰富的食材,要做出张老五的凉面似乎也不难。首先熬出招牌红油来,红油的熬制是四川人厨房里的关键,一瓶好红油一夏天的精彩就垫了底。 然后自己动手压面条,有stand mixer,也配了pasta maker,不就是和面的硬度和比例嘛,金牛座但凡肯钻研,所向披靡。

然后自己动手压面条,有stand mixer,也配了pasta maker,不就是和面的硬度和比例嘛,金牛座但凡肯钻研,所向披靡。

煮出来的凉面得扇凉,成都人对吃食就这么讲究,过冷河?嫌麻烦的哪儿凉快哪儿歇着去。

最后是味料调和时的配比,没错儿,吃出来了吧,成都特色的红油凉面口感是微微发甜的辣,不燥,不火,对吗?